国学大师陈寅恪先生早年有 “群趋东邻受国史,神州士夫羞欲死”的诗句,今天读起来,仍令人感慨。近百年来,中国历史文化许多研究课题大多肇始于海外,这不能不说是个奇怪的现象。上世纪80年代初,“敦煌在中国,敦煌学在日本”这一说法在学术界曾激起层层波澜,最终引起了中国学者对敦煌学的关注和重视,这些都是值得我们深刻反思的问题。

道教文化的研究也同样如此。如日本的小柳司气太、常盘大定、吉冈义丰、福井康顺、窪德忠、蜂屋邦夫等;法国的马伯乐、康德谟、石泰安、施舟人、安娜·赛德尔(索安)、劳格文等;德国的马克斯·韦伯、英国的李约瑟以及美国的苏海涵等,都是中国大陆学者耳熟能详的道教研究知名专家,有些至今仍活跃在学术界。他们的学术视野、研究成果以及方法等都具有非同寻常的借鉴价值。特别是他们的学术精神难能可贵,比如施舟人教授,为了搜集道教文献,调查道教发展的现状,亲自到台湾拜道士为师,执弟子礼,混迹于道士之中长达七年之久,布置道场,念经拜忏,执板行香,步虚踏罡,无所不学,最终成为一名学养深厚、博古通今的道教学者。而中国大陆的道教研究在改革开放之前,仅有陈垣、王明、陈撄宁、陈国符、王沐、卿希泰、李养正等几位学者在这个领域里默默地耕耘。直到近三十年来,中国道教研究的整体水平才有了较大提高,影响力超过了海外的道教研究。

武当山,又名太和山、谢罗山、嵾上山、仙室山等,是以崇奉玄天上帝为主神的道教名山,也是武当内家武术的发源地。1994年,武当山古建筑群被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,成为全人类的共同财富。无论是武当山的景观设计、宫观建筑,还是内丹仙学、内家武术等内容,都是武当山道教文化的重要组成部分。改革开放以来,地方高校、科研机构、道教团体与当地政府多次组织专家、学者就武当文化进行研讨,并取得了丰硕的成果。作为一名武当文化研究的参与者与见证人,我亲历了武当文化研究的几个主要阶段:一是20世纪80年代,以武当山武当拳法研究会为平台,借助《武当》杂志(1983年创刊),刊发了大量关于武当文化研究的学术成果。就内容而言,大致以武当拳法套路的挖整、民间传说故事的搜集以及与武当山相关的文史资料的披露为主,其作者多为地方政府文化与宣传部门的工作人员,当然也有部分高校教师与熟知逸闻掌故的耊老邑宿。从已发表的文章来看,除了武术之外,其他方面大多是泛泛介绍,尚不具备学术色彩。1992年9月,武当山道教协会独立举办了“中国武当道教文化国际学术研讨会”;1993年10月,武当山道协又与中国道协道教文化研究所一起举办了“武当山中国道教文化学术研讨会”。这两次学术研讨会共收到论文五十余篇,约五十万字,后以《武当山中国道教文化研讨会论文集》为名,由中国道教协会以《中国道教》增刊形式出版发行。这些论文作者大多来自于国家级的科研院所,反映了当时武当道教文化研究的最高水平,尤其在武当道教的起源、道派、经典、宫观建筑、内家武术以及与宋元明皇室之间的关系等方面均有独到的见解。可以说,这两次学术研讨会的召开,是武当文化由地方性研究走向全国道教界、学术界的一个新的起点。

从小生活在武当山下,道教文化对我的熏陶和影响是潜移默化式的。上世纪80年代初期在大学学习期间,为了撰写毕业论文《明成祖大修武当道宫述论》,曾广泛查阅收集文献资料,并数次登临武当山抄碑读经,从此便与武当文化结下了不解之缘,并走上了武当文化研究的学术之路。1993年,我与武当山道协王光德会长合著的《武当道教史略》由华文出版社出版,该书涉及到武当山上下二千多年的历史,阐述了武当道教的源流以及玄天上帝信仰发展演变的情况,讨论了历代皇帝与武当道教的关系,考证了著名道士与道派的传承,第一次以时间为主线系统地梳理了武当道教的发展脉络,为武当文化理论体系的建构提供了历史依据。

如果确实要以时间来划分武当文化研究阶段的话,从1983年到1993年应视为第一阶段,毕竟武当文化的研究是在全国武术挖整的大背景下开始的。这一阶段除了前文所指的论文集与拙著之外,武当文化研究的主流仍然是武术拳种、套路的挖掘与整理。从1993年到2003年,应是武当文化研究的第二个阶段,这十年中,湖北省社会科学院十堰市分院成立了武当文化研究所,郧阳师专成立了武当文化研究中心,在本地区形成了一支研究武当文化的专业队伍,研究的课题日趋广泛,分别涉及道教思想、历史文化、宫观建筑、道教文物、道教文学、内家武术以及旅游开发等门类,这些研究成果大部分收录在《自然·历史·道教:武当山研究论文集》(社会科学文献出版社2006年12月出版),这一批研究者所选的课题大多与自己所从事的工作或教学有关,由于个人学养的差异,研究的深度也参差不齐,但在历史和文学的研究上有所突破,更是在前十年研究基础上的一次超越。从研究机构的任务与宗旨来看,初期只是单一的拳法研究,后来则是综合研究。

2003年10月,湖北省武当文化研究会在丹江口市成立,这标志着武当文化研究已形成合力,进入蓬勃发展的快车道,在武当文化研究的历史上具有里程碑的意义。近十年来,随着国内旅游经济的快速发展,作为国家重点风景名胜区、5A级旅游区的武当山引起越来越多的专家学者关注,武当文化的研究已不仅仅局限于过去的撰文著述,呈现出多元化的表现形式。一是走出书斋,通过文化讲座等方式,积极参与社会公益活动;二是服务地方经济建设,为各级政府提供智力支持;三是配合影视宣传,解读历史文化,提高道教名山的知名度与美誉度;四是多次举办学术研讨会,加强海内外的文化交流。正是通过丰富多彩的形式,激发了各地中青年学者的研究兴趣,先后出版了一大批学术专著,并在国内知名刊物、专业核心期刊、学报等发表了相关学术论文200余篇,在海内外产生了广泛的影响,为宣传和推介武当文化和旅游作出了积极的贡献。

张三丰是武当文化研究的重要对象,在一定程度上讲,海内外的专家学者最早关注武当山是从关注张三丰开始的。因为他们在研究明代历史文化以及明皇室与道教的关系时,张三丰是个不可回避的人物,所以他们有时会把张三丰与武当山同时纳入研究范围。如日本学者小柳司气太先生就是以探讨供奉张三丰真人的北京白云观的“丰真殿”入手,引出张三丰与武当山的关系。同为日本学者的山田俊先生在《日本的武当研究简介》一文中指出:“由于道士张三丰的活动,武当山至明代才出现在历史的舞台”。他还用较大篇幅介绍了其他日本学者在论著中涉及张三丰的一些情况。还有两位海外学者对张三丰的研究用功至深,一位是法国的索安女士,另一位是澳大利亚的黄兆汉先生。

索安(1938—1991年),原名Anna Seidel,音译为安娜·赛德尔,索安是其中文名字,生前系法国远东学院研究员,著名道教学者。她撰写的《A Taoist Immortal of the Ming Dynasty:Chang San-feng》(《明朝道教神仙张三丰》)收入美国哥伦比亚大学出版社1970年出版的《Self and Society in Ming Thought》(《明代思想中的个人与社会》)论文集第483—531页,英文原著。孟乃昌先生认为这篇文章“广泛收集史料,特别是为追踪张三丰行迹,查阅了多种地方志书,……还接触到了三丰自画像问题。但是论文述而不作,为文字圈子所限,平均使用力量,看得出研究者本人缺乏对中国文化的直接体验,所以很难得出积极的结论”。

黄兆汉先生是澳洲(即澳大利亚)籍华人。原籍广东番禺,系澳洲国立大学哲学博士(道教史),曾长期任教于香港大学中文系。他根据自己1976年递交的博士论文扩充改写的《明代道士张三丰考》一书,于1988年由台湾学生书局出版印行,这是迄今为止研究张三丰的第一部专著。1989年,承蒙黄先生惠赐,使我能较早地拜读到这部专著,他严谨的治学态度与科学的研究方法,对我启发良多。

这两位学者在研究张三丰的过程中,都阅读了大量的中国古代文献,这对孤居海外的人来说,是极为不易的。由于中西方文化的差异,在研究的方法、过程以及对研究对象所持的态度上也会有所不同,这对结论的准确性与真实性都会产生影响,但并不能否认他们在这一领域所作的贡献。

国内的张三丰研究也有近三十年的历史了,无论是研究者的规模,还是涉及的专题范围,都是前所未有的。有一些研究成果已融入到《中国道教史》、《中国道教思想史》等专著之中,成为中国传统文化的重要组成部分。尤其值得一提的是孟乃昌与冯崇岩二位老先生,他们在研究张三丰这一问题上所耗费的精力与取得的成绩是其他国内同行所不能比的,他们的治学精神也同样令人敬仰。

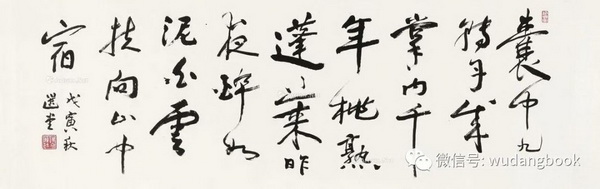

张三丰是中国近六百年来最有影响的高道,也是中国道教文化与武当文化承前启后的关键人物,更是明代内丹养生文化的集大成者和武当太极拳的创始人,他的道学成就已成为全人类宝贵的文化遗产。如今我们研究、挖掘、弘扬张三丰文化,就是为了让这份历史遗产造福于人类社会,促进人们对生命的终极关怀,解决人类文明的深层次危机,为构建和谐社会营造良好的文化氛围。

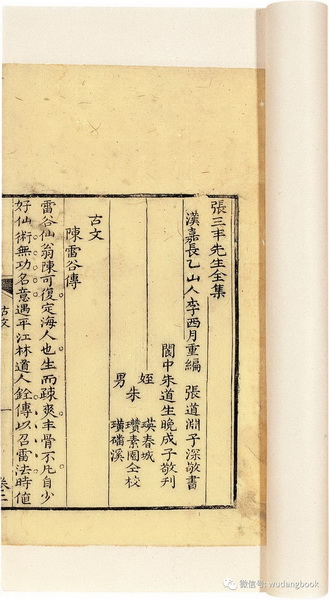

“辨章学术,考镜源流”是研究张三丰的一项重要的基础性工作。只有对文献史料探赜索隐、取精用宏,写出的著述才能锋颖精密、流声后代。但是,与张三丰有关的史料、论著散见于正史方志、野史笔记、丹经道书之中多达数百种之多,其行迹所至,多有记述,这些文献资料,或藏于馆舍密室,难以借阅;或隐于民间草庐,秘而不宣。即使当代学者的文论杂著,每个人也不可能一一齐备。所以研究者常苦于翻检文献,耗时费神。这种状况非常不利于张三丰文化的普及与传播,武当山道教协会组织人力编写的这套“张三丰研究资料丛书”正是为了解决这个问题,希望这项工作能够坚持下去,让武当山真正成为张三丰文化研究的中心。

长江出版社副社长赵冕女士不仅具有敏锐的学术眼光,而且热心支持道教文化事业,积极组织对本丛书进行论证和协调,为顺利出版打下了良好的基础。值此出版之际,我谨以丛书编委会的名义向她致以诚挚的谢意!

壬辰年夏月于十堰

(本序作者杨立志教授现任湖北省十堰市政协副主席、湖北省武当文化研究会会长)